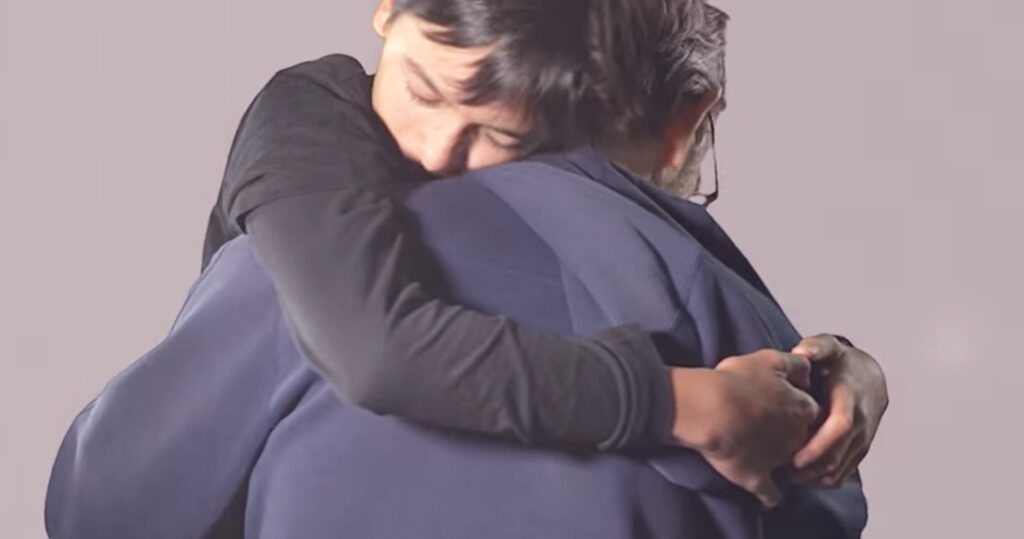

CIO’ CHE RESTA DOPOTUTTO.

Su un tappeto sonoro in cui si susseguono pulsazioni, crepitii, battiti e bordoni sinistri, ammorbiditi dalla chitarra e la voce del cantante brasiliano, il regista Jonah King si limita,

con una ripresa circolare, lenta e discreta, a concentrarsi su un tenero abbraccio e il suo dissolversi ad ogni “giro di giostra”. In un’atmosfera rarefatta e cangiante, protagonisti,

lo stesso Lindsay vestito di blu, seduto in posizione protettiva nei confronti di un ragazzetto poggiato sulle sue gambe, suo figlio Noah, entrambi con gli occhi chiusi, entrambi assorti in un

contatto fisico fatto di micro gesti e torpore, le teste chinate sulle rispettive spalle, come in simbiosi, mentre sullo sfondo si alternano improvvisi bagliori, ombre e riverberi.

I soggetti, ad ogni rotazione, perdono progressivamente i loro strati di “umanità” lasciando il posto, grazie ad una meticolosa operazione in CGI, allo sfaldamento pulviscolare, fatto di infinitesimali punti di congiunzione che come triangolari frattali di un mastodontico mosaico, iniziano a sgretolarsi, facendo intravedere le linee basilari della materia biologica che si fa prima opaca, poi sottile e a tratti trasparente, vuota. Il guscio di Arto Lindsay e del ragazzo, segmentato da sottili lamelle luminose, perde via via consistenza, si impoverisce smaterializzandosi per poi paradossalmente tornare alla forma di origine, come fosse un agglomerato di strati monocolore fluttuanti e dalle linee ancora indecise, come un bozzetto informe, una specie di archetipo geometrico di ciò che erano stati.

ARTO LINDSAY. JONAH KING. 2017.